浏览:4625发布于:2024-08-31

在流动着的琉璃河中,漂浮着过往医者们的点滴智慧,来往的人们在手中捧起河水,随即一饮而尽,城外有珍稀药材和元素宝藏,而内宫中身着各类服饰的医者正坐而论道。对于生活在十八世纪的藏地名医恰巴群培而言,这样的情景强调了经典传承的重要性。作为一名记忆力超群的医者,恰巴群培留下了五个月背诵并贯通《四部医典》的记录。为了继承藏医学的“经典脉络”,他攥写了一部医学史,并将其命名为《琉璃流水》。藏地从不缺少经典,藏医学更是如此。注释,拓展,批评和再注释,任何一个藏地的医学著作都拥有自身的文本群,而究竟有多少文本群则让后世难以计量。现今的人们在提到藏医著作时,皆言《四部医典》。然而,《四部医典》既不是唯一源流,更不是藏地治愈哲学的结语,所思所想无尽矣。

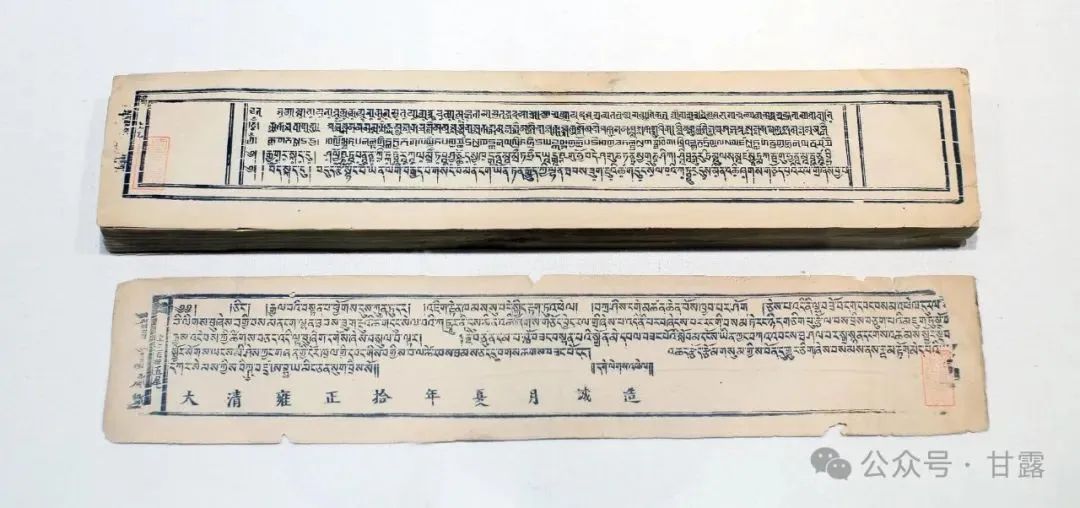

图:《四部医典》

但是,我们仍需重视《四部医典》,皆因其支撑了藏医学的“经典之树”。何为生命的奥义隐藏在藤蔓处,有关病因和病症的分析蕴含在枝叶间,而有助于有情的治疗和安抚之术则随着果实成熟落地而被世人所铭记。我们通常认为《四部医典》的理论来源有:藏地最早的“象雄医学”,王朝时期的“雅砻医学”,由活跃于王庭的域外名医(东亚,南亚和中亚)所带来的四方典籍,以及指导民众对抗病魔的地方医学。在现今流行的故事情节中,世人仍坚持将《四部医典》的问世归功于一二医师。却不知,经典从不宣扬个体的胜利,而医学女神也常从不可见的私密空间中闪亮登场。那是人们在生死间徘徊后所获悉的真谛,是无数持甘露者经过历年辛劳后所遗留的宝库。经典无需束之高阁,因你我自会传承。传世吐蕃九名医,旧典四十万余部,青藏高原各处有那欧亚大陆医学交流的印证。

《四部医典》非佛典,《四部医典》非伏藏,这部被世人奉为医学不二法门的巨著也曾经历过众口杂言。笔尖甘露,神圣如斯,甚至让本土学者产生了“典之源流非藏地”的错觉。王朝分裂之际,众多的医学典籍被焚毁殆尽。不同于后世流传的说法,真正的《四部医典》正是在这一时期被最终定型。那是一个漫长而灰暗的岁月,地方割据日盛而民众生活渐苦,但这也是藏地医学迎来本土化的关键时期。有疾便有医,有人以生命为代价充实本土医学的理论体系,有人则伴着青灯黄卷和苦旅星辰立志创造一个无疾的世界。新著入藏地,旧著久光芒,以宇妥,仁青桑波和冈波巴为代表的诸医者正沿着经典的脉络塑造藏地医学的灵与魂,他们和他们的继承者将开启本土医学的黄金时代。

图:《宇妥云丹贡布》

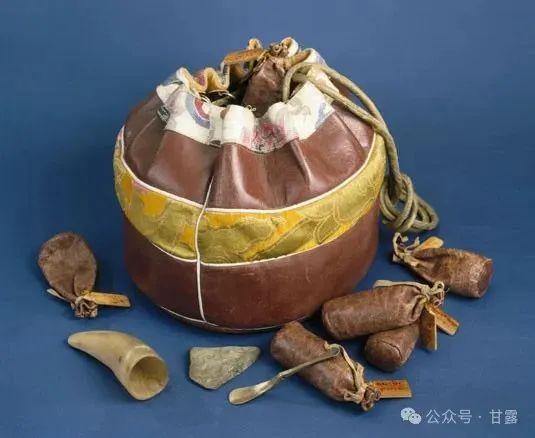

并非只有纸上的文字才能算得上经典,图像和口传秘诀在藏地拥有与文字持平的地位。历代的医学先驱都在尝试探索“知识性图像”的可能性。到了十八世纪,现今人们所熟知的《蓝琉璃藏医唐卡》开始成为藏地医学图像的集大成之作(版本之多举世罕见)。胎儿成形,病兆强弱,医者规范,行医工具;那些看似晦涩难懂的治愈理念全因图像的存在而变得鲜活起来。远达北亚腹地,这些浪漫和知性合一的产物是亚洲医学史和艺术史上的杰作。与图像不同,口传秘诀则呈现了区域性医学的语言美学。农舍一二,三五帐篷,充满隐喻和意象的医门口诀是古典时期“赤脚医生”的独门绝技。甘露不轻传,但念慈悲心。

图:《随身行医袋》

图:《蓝琉璃藏医唐卡:祖师传承》

你言南北,我言强苏,主导藏地医学发展的两个核心学派具有功能不同的称呼。与十七世纪以来修建的官办医学院不同,古典时期的医学传承仍旧以家族和师徒这两种形式为主。具有私密性的传承方式使各派中颇具特色的医学思想得以留存,自身传承所给予的加持亦是医者从业的凭证。在藏医学中,知识不光源自先贤的启示,观察与实践后的个体经验同样是如甘露般的真知灼见。强派(北派)祖师强巴•朗杰扎桑(1395-1475),苏派(南派)祖师苏卡•娘尼多吉(1439-1475),年长的白发翁和壮年而亡的人杰,二人共同开创了藏医理论本土化的新篇章。至此,祖师登场,慧海将成。

图:《苏派奠基者:苏卡・娘尼多吉》

那是个百家争鸣的时代,医者们已不满足于照本宣科,时刻发生的身心变化迫使他们必须参与到理论创新的宏伟事业。干燥的风吹过北部藏地的高寒地,对于出生在后藏昂仁地区的强巴•朗杰扎桑而言,“谈之无物不如就地观察”。有据可查便医治,无有先法难道就不治了吗?何况那些看似已有治术的疾病在有情体内所呈现的症状各不相同。在强派藏医诞生之初,承自此前藏医黄金时代的智慧果实,医者们关注的却是生活在雪域高原的芸芸众生。无独有偶,出生在加查县境内的苏卡•娘尼多吉亦有相同的困惑和信念。这位天赋异禀的医者因早亡而为后人留下了众多脍炙人口的传说。在南部的温润环境中,医者所面临的病症不同于北方各地。此间草药充足,苏卡•娘尼多吉因而首创了药物性能和功效之间的因果表,这为后世研制新药提供了理论层面的支持。强苏两派传承者甚多,但这并没有成为两派之间交流的壁垒。在古典藏地的医学史中,人们不避宗门地记录下了那些点亮生命之光的先贤事迹,而《八支集要•如意宝珠》和《医典口诀•千万舍利》等经典至今仍被人们视为瑰宝。

图:《强派奠基者:强巴・朗杰扎桑》

传承之门一旦开启便不再关闭,正如作为四河源流的冈仁波齐永恒不变。在经历十五世纪的理论变革后,藏地的医学发展步入一个更为稳健的阶段。在卫藏,在康区,在安多;以强苏为主的流派传人(其他如萨迦地区的昌第医学世家)开始将理论广泛运用到具体情景。1516年,班丹坚赞(1535-十六世纪末)创建医域珍珠宫,该机构逐渐成为后藏地区的医学教育中心。作为强派医学的继承者,伦丁家族的历代医者将北派思想发扬光大。其中,伦丁•杜孜久美的著作成为了后期第司•桑结嘉措(1653-1705)撰写《蓝琉璃》的参考资料,而由伦丁•杜孜久美监督刻印的《四部医典•达丹版》更是被视为《四部医典•扎糖版》的母本来源。花开两朵,各表一枝;苏派医学的发展势头完全不逊于强派。重视强派藏医的第司在创建药王山利众医学院时,课程安排上却以苏派为主,强派为辅。古典时期的医者们常汇聚一堂,苏派则一直是作为主持方,讨论的主题甚至囊括了以下两点:《四部医典》中的错误辨析和人体解剖的相关问题。作为康区最富盛行的学派,苏派的传入推动了八邦医学院的创立,而撰写《晶珠本草》这一藏地药物学巨著的德玛格西•丹增彭措(1687-1746),以及革新水银炼制法并重视藏医临床学的蒋贡康珠•云丹嘉措(1813-1899)皆受此派和八邦医学院的影响。

下期预告

经典俱在,传承不止,医学女神在等候甘露空间的最终降临。那是一个形如汇聚各地名医的智慧宫殿。红山上的布达拉宫,承载着藏地历史记忆的地标性建筑,而就当我们看向对面的药王山时,眼前赫然出现了一座红白相间,城中有塔的建筑群。利众的誓言不变,独绝无上学院。

下一期,我们将揭开医学利众院的神秘面纱,聆听传承千年的医学故事,感受每一代医者利众的坚定誓言。

本文特约作者——流浪的刺点

毕业于伦敦大学亚非学院硕士,博士在读,

独立撰稿人,热爱艺术评论,并长期主持人民大学藏史研读班。

2017年,曾参加联合国教科文在俄罗斯组织的“关于史诗与民族-雅库特”专题会议。

2018年,获得“青年美术评论家”称号,

代表作品:《图像,一种生存修辞术一古典图像和城市图像分析》。

2019年,参与了国家级项目--《西藏历史地图集》。

曾参与《藏文辞海》的编写。

Copyright © www.glzy.cn 西藏甘露藏药股份有限公司 版权所有 【法律声明】

【互联网药品信息服务资格证书】(藏)-非经营性-2017-0001 【藏公网安务】54012502000094号

甘露藏药总部

地址:西藏自治区拉萨市经济开发区林琼岗路15号

邮编:851400

传真:0891-6522794

电话:0891-6623588

邮箱:info@glzy.cn

营销中心

地址:四川省成都市高新区盛安街401号凯旋中心B座6层

邮编:610041

传真:028-65261119

电话:028-65787666

邮箱: chengdu@glzy.cn

关注甘露藏药微信平台

关注@甘露藏药官方微博